但在杭州狄邦文理学校的语文课堂上,在老师的循循善诱之下,写作成为了孩子们愿意积极尝试的事。

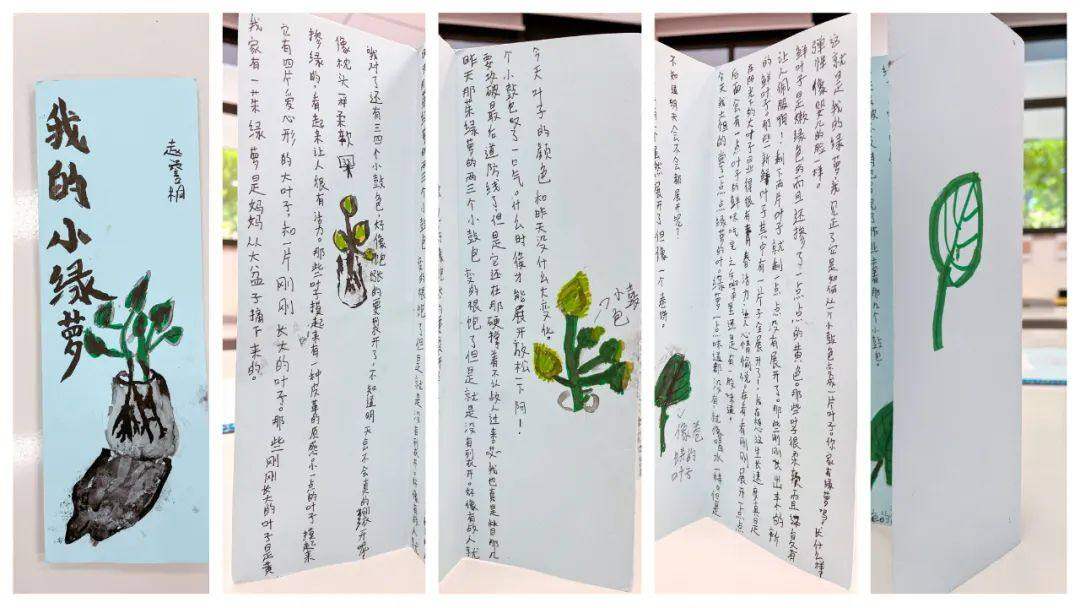

“天空中的云朵就像被泡发的棉花,一大片一大片地缠绕在一起,使得整个天空朦朦胧胧的。”

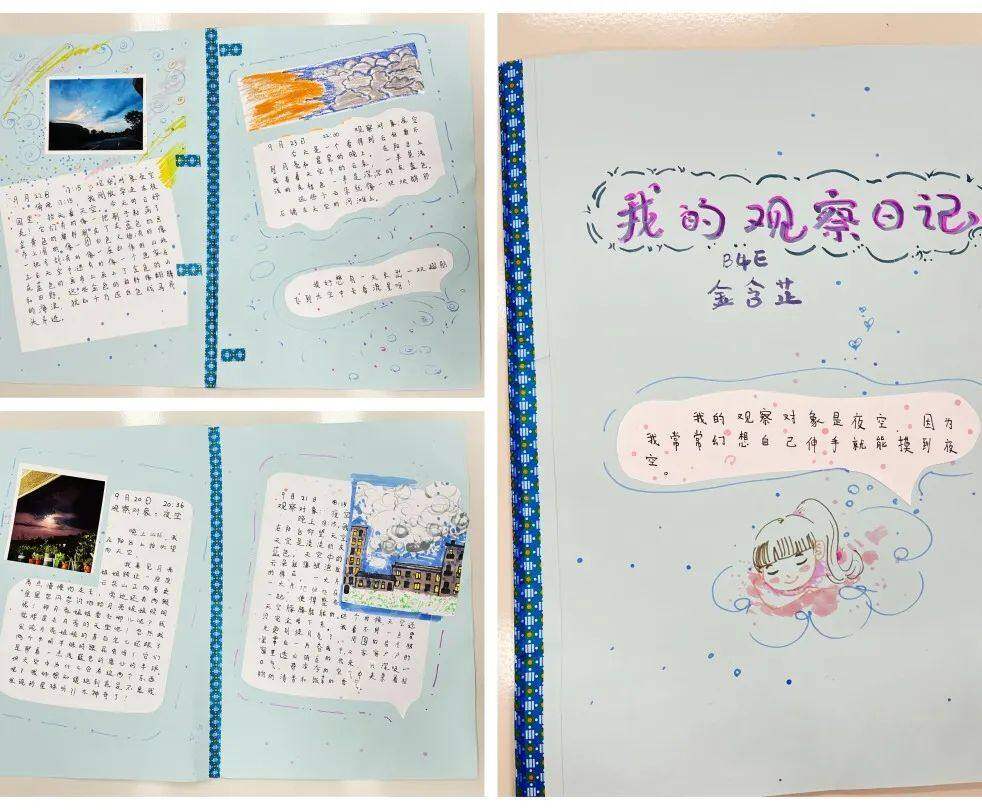

“小草一定是因为不想丢掉自己的‘盔甲’,所以一直不出来的。”

……

引导思考

“我们为什么要写观察日记呢?”

第一步是要孩子们发自内心地接受它。

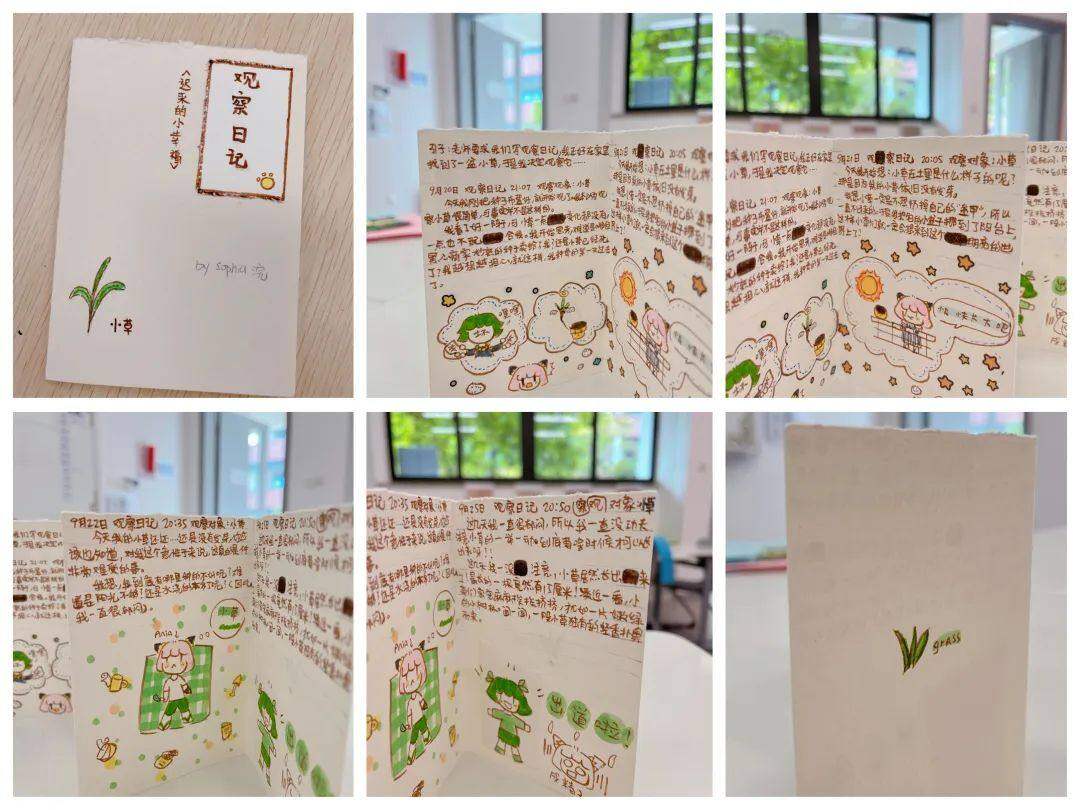

在四年级上册第三单元,孩子们需要完成一篇 《观察日记》。按照老方法,老师应首先不断引导孩子们:“你也喜欢观察吗?你想把你观察到的内容记录下来和我们分享吗?”

但是,这种惯用的手法对于当今“老道”的孩子来说已经略显寡淡。这时,老师在导入环节进行情境创设,将写作任务与孩子的现实生活联系起来,激发他们的表达欲。

阮老师选择把这个写作动机的创设丢给孩子们:

“因为这是语文书上的要求。”

“因为我们学了那么多和观察有关的课文,学了那么多好的写作方法,应该用起来!“

“因为有很多东西值得被观察。”

“因为我观察到的东西别人看不到,所以我要分享给他们。”

…

在经过一系列的讨论分享后,孩子们渐渐找到了写作任务的意义,开始接受这个《观察日记》任务了。

这个时候,老师继续引导道:“那么对于被观察的事物来说,你的文字有什么意义吗?”

如此,孩子们就从心里接受了任务,得到了继续学习写作的动力。

方法学习

如何写好一篇观察日记?

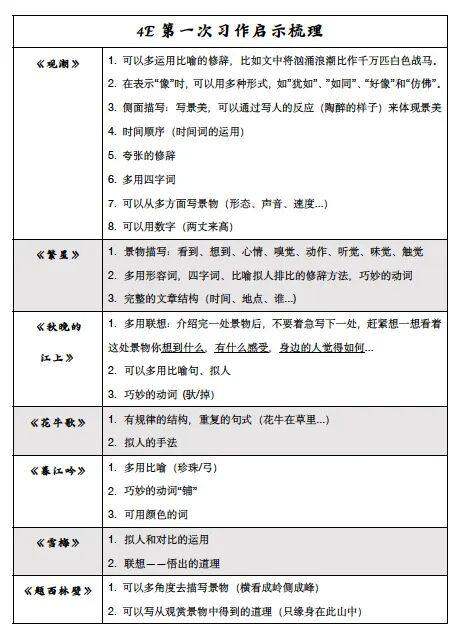

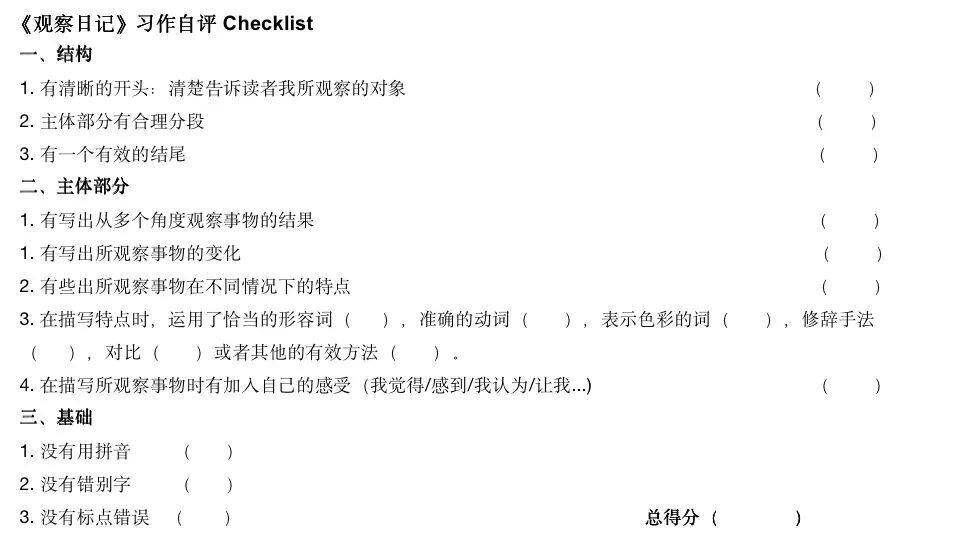

老师继续提出问题:对于一篇观察日记来说,什么是生动?什么是结构完整? 孩子们会回到课本,在进一步讨论后从本单元所学的课文中寻找更具体的答案。

写作完成后,老师首先会选择一些有代表性的作品让孩子们集体点评,还会呈现一些优秀范文,让孩子们分析它们的可取之处和进步空间。

今晚18:15,我在阳台仰望天空。天空的颜色是淡淡的灰蓝色,天空中的云朵就像被泡发的棉花,一大片一大片地缠绕在一起,使得整个天空朦朦胧胧的。这个时候,天还没有完全暗下来,我看不到一点星光更别提月亮了。周围的房屋被笼罩在一片昏暗中,从家家户户的窗子里透出明亮的光来。我深吸一口气,那冷冷的空气中夹杂着植物的清香和饭菜的香气。

片段二(Ashbur):

今晚的夜空非常安静也十分黑暗,如同一个大布袋罩住整个世界。唯有路边的街灯照亮着整条街道,照亮来行人前行的方向。霎时,一架飞机飞过,发出隆隆的响声,打破了黑夜中的寂静。

我想,小草一定是因为不想丢掉自己的“盔甲”,所以一直不出来的。于是,我把它的小窝挪到了阳台上。这样,小草们就一定会因为这个明亮的世界而探出脑袋啦。

蚂蚁虽然不怎么起眼,但是它蕴含了大自然的本质——生存大于一切。

怀揣明确且发自内心的写作动机,手握丰富且已被理解和认同的写作方法,给予足够的创作空间,孩子们眼中的写作从冰冷学习任务,变成了一件有意义的事。

浙公网安备 33011002014773号

浙公网安备 33011002014773号